Si è notato in un recente convegno sulla storiografia degasperiana [“Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale: un bilancio”, Trento, 7 – 8 maggio 2004] che gli anni della giovinezza di De Gasperi sono stati poco studiati. Nella storiografia anglosassone qualche attenzione viene data ora alla esperienza di De Gasperi nel Parlamento di Vienna per spiegare le radici del suo senso dello Stato, dell’autonomia politica dall’autorità ecclesiastica. Ma un altro aspetto è stato messo in luce dallo studioso italiano Stefano Trinchese sul quale vale la pena di richiamare l’attenzione.

Si è notato in un recente convegno sulla storiografia degasperiana [“Alcide De Gasperi e la storiografia internazionale: un bilancio”, Trento, 7 – 8 maggio 2004] che gli anni della giovinezza di De Gasperi sono stati poco studiati. Nella storiografia anglosassone qualche attenzione viene data ora alla esperienza di De Gasperi nel Parlamento di Vienna per spiegare le radici del suo senso dello Stato, dell’autonomia politica dall’autorità ecclesiastica. Ma un altro aspetto è stato messo in luce dallo studioso italiano Stefano Trinchese sul quale vale la pena di richiamare l’attenzione.

De Gasperi dalla sua nascita nel 1881 al 1918, cioè per trentasette anni, più della metà della sua vita, è suddito della monarchia asburgica e al tempo stesso trentino di forte sentimento italiano. Le due appartenenze si conciliano in lui attraverso la distinzione, ben presente nei suoi scritti giovanili, fra nazione e Stato; gli è cioè del tutto estranea, negli anni della formazione e nella prima fase della sua esperienza politica, quella aspirazione a dare forma statuale autonoma ad ogni identità nazionale, che così profondamente caratterizza la storia europea del secolo XIX e il moto risorgimentale italiano; la nazione è per lui un dato culturale che può convivere con altre identità nazionali ed esprimersi, in una unica realtà statale.

Il giovane De Gasperi insomma maturò una originale concezione della coscienza nazionale, in contrapposizione anche polemica con le ideologie nazionaliste degenerate in irredentismo. In sostanza De Gasperi respingeva il concetto di nazione come apriorismo assoluto.

Per paese De Gasperi intendeva il Trentino, così come identificava lo Stato con l’Impero asburgico, riservando al concetto di patria una dimensione di appartenenza più intima, anzitutto linguistica-culturale e sentimentale.

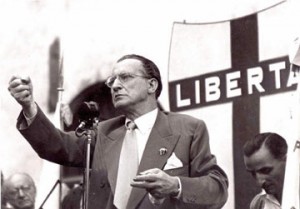

Nel convegno trentino già citato sono state ricordate le frequenti accuse rivolte a De Gasperi per il suo legame giovanile con il mondo austriaco: “talvolta gli italiani – ha notato la Wiskemann – lo deridevano chiamandolo austriaco”. Hilton Young ricorda che “nelle elezioni del 1948 quando a Togliatti appiopparono il titolo ‘compagno Togliatov’, i comunisti fecero un gran chiasso della posizione di ‘von der Gaspern’… come Schriftfuhrer, o traduttore per i deputati italiani a Vienna”.

Ma oggi vediamo invece quanto quella distinzione ben presente nel giovane De Gasperi fra nazione e stato, legata alle sue radici asburgiche, fosse precorritrice del futuro e perciò pienamente attuale. In effetti è proprio il corto circuito fra nazione e stato che ha portato alla corruzione delle idea di nazione in nazionalismo fra ottocento e novecento descritta nelle classiche pagine di Federico Chabod; è la pretesa di ogni etnia di rivendicare una sua propria statualità che ha insanguinato la ex Jugoslavia; la corruzione dell’autonomismo in separatismo ha minacciato la nazione italiana. Il futuro dell’ Europa e la definizione di una sua costituzione presuppone esattamente il superamento di ogni esasperazione nazionalistica e al tempo stesso di ogni forma di statalismo.

“Le guerre europee – ha notato Francesco Paolo Casavola in un convegno promosso dalla Università di Napoli Federico II – sono state per secoli guerre fra sovrani, per cause di acquisti territoriali, di successioni dinastiche, di egemonie politiche […] Guerre di indipendenza nazionale e guerre di popolo sono sopraggiunte soltanto fra la fine del XVIII e il XX secolo. Ma le loro cause sono dovute paradossalmente ad un ulteriore avanzamento dell’organizzazione politica dei popoli entro il modello dello Stato nazione […] Le guerre napoleoniche e poi il primo e il secondo conflitto mondiale fanno di due secoli civilissimi un immane carnaio. Sono i due secoli in cui gli europei si dividono in Stati nazione […]”.

Ebbene De Gasperi proprio in ragione delle sue origini, quando ancora il Trentino faceva parte del grande Impero austroungarico, si muoveva spontaneamente e con grande anticipo in una prospettiva che oggi ci appare la più moderna.

In tale prospettiva il tema delle autonomie locali acquistava ed acquista una importanza fondamentale ma con una sua caratterizzazione specifica. Per il fatto di collocarsi in un ambito statale plurinazionale la rivendicazione delle autonomie escludeva ogni aspirazione separatista e diveniva premessa invece delle future aperture europeistiche.

Ma tale concezione incideva in De Gasperi anche sul modo di intendere la democrazia ben al di là della concezione proposta dal magistero leonino della democrazia come una delle possibili e legittime forme di governo.

In sostanza il permanere pacifico del Trentino, paese per De Gasperi legato alla patria italiana, dentro la complessa realtà statuale plurinazionale della monarchia asburgica presupponeva a fianco al riconoscimento dei doveri di fedeltà allo Stato una forte affermazione di diritti da rivendicare in forza di una attiva e cosciente partecipazione popolare alla vita politica: la democrazia era condizione per lui di conservazione e di sviluppo della stessa identità trentina entro la realtà dell’ Impero. La democrazia cioè era intesa spontaneamente da lui non come azione benefica per il popolo, “actio benefica in populum”, secondo la nota definizione della Graves de comuni, di Leone XIII, ma anche come conquista, “attraverso il popolo”, una espressione che egli usa e che rievoca la formula degli abbés democrates in Francia, “pour le peuple et par le peuple”.

Come è noto nel De Gasperi fondatore e leader della Democrazia cristiana fu assai chiara l’esigenza di superare i limiti del cattolicesimo sociale in una piena valorizzazione della democrazia politica: questa convinzione, certamente maturata nelle esperienze del primo dopoguerra e negli anni di studio come bibliotecario alla Vaticana, ha una chiara premessa in De Gasperi già nelle esperienze giovanili.

La sensibilità al tema delle autonomie locali si ritrova nel De Gasperi Ministro degli esteri e poi Presidente del consiglio che affronta e risolve la controversa questione del confine settentrionale dell’ Italia. Egli si rende conto che il confine del Brennero non può essere difeso sulla base di un criterio etnico; il confine del Brennero può essere difeso solo nel quadro di un ampio regime di autonomie che realizzino in qualche modo a rapporti inversi le aspirazioni non soddisfatte del suo Trentino quando si trovava sotto l’Austria. E’ su questa base che il 5 settembre 1946 i governi austriaco e italiano giungono al famoso accordo De Gasperi-Gruber che offre ampie garanzie amministrative, culturali e economiche e come allegato n. 4 entra a far parte del trattato di pace.