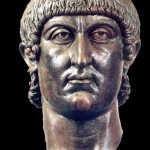

Nella York di 1707 anni fa, in data 25 luglio 306, si spegneva l’Augusto d’Occidente Flavio Costanzo, detto Cloro per il colorito pallido della pelle. Egli era tornato da poco da una spedizione oltre i confini imperiali nel nord dell’isola britannica per contenere le turbolente tribù dei Pitti. L’imperatore aveva di fianco a sé il figlio Costantino, un giovane uomo di circa 34-35 anni, nato dalla relazione con la concubina Elena. I soldati romani, esulando le precise regole del sistema tetrarchico stabilite dall’imperatore Diocleziano, proclamarono Augusto il figlio di Costanzo Cloro. A questo punto, parafrasando il Manzoni, è logico chiedersi: Costantino, chi era costui? E chi erano i soldati che lo elessero imperatore della parte occidentale dell’Impero Romano?

Nella York di 1707 anni fa, in data 25 luglio 306, si spegneva l’Augusto d’Occidente Flavio Costanzo, detto Cloro per il colorito pallido della pelle. Egli era tornato da poco da una spedizione oltre i confini imperiali nel nord dell’isola britannica per contenere le turbolente tribù dei Pitti. L’imperatore aveva di fianco a sé il figlio Costantino, un giovane uomo di circa 34-35 anni, nato dalla relazione con la concubina Elena. I soldati romani, esulando le precise regole del sistema tetrarchico stabilite dall’imperatore Diocleziano, proclamarono Augusto il figlio di Costanzo Cloro. A questo punto, parafrasando il Manzoni, è logico chiedersi: Costantino, chi era costui? E chi erano i soldati che lo elessero imperatore della parte occidentale dell’Impero Romano?

Procediamo con ordine. Innanzitutto è necessario inquadrare il contesto socio-politico: siamo agli inizi del IV secolo, e l’Impero ha una fisionomia completamente diversa dalla compagine politica del I secolo, quando a Roma risiedeva Ottaviano Augusto. L’Impero Romano stava uscendo faticosamente da uno dei periodi più oscuri della sua storia: la cosiddetta “Anarchia militare”, che durò circa cinquant’anni (235-284) e che vide alternarsi un gran numero di imperatori, quasi sempre eletti dai soldati, governare per pochi anni, finendo spesso per morire di morte violenta (caduti in battaglia, assassinati in congiure, suicidatisi). Nel frattempo l’Impero, come un organismo vivo, mutava, si trasformava, vedeva modificarsi il suo stesso impianto politico, economico e sociale. A una fase di espansione (culminata con il principato di Traiano), seguì una fase di regressione e di rinsaldamento dei confini. L’Impero iniziò a “perdere pezzi”: a titolo esemplificativo, la Dacia, conquistata da Traiano agli inizi del II secolo, fu abbandonata nel 271, sebbene proprio Costantino riuscisse a rioccuparne parzialmente una porzione di territorio. Un mutamento decisivo per la storia del tardo Impero Romano avvenne durante gli anni di governo dell’imperatore Gallieno (260-268): costui, ostile al potere del Senato, escluse i senatori dal comando militare, sostituendo i legati senatorii con praefecti provenienti dall’ordine equestre. Si accentuava in questo modo la distinzione tra carriera civile e quella militare: sempre più i comandati venuti dalla truppa ascendevano ai massimi gradi dell’esercito. Inoltre, la separazione delle carriere militari e civili portò gradualmente i membri dell’esercito a sottolineare un loro stile di vita diverso da quello civile e basato su valori quali la forza, la ferocia, il coraggio in battaglia.

L’esercito era inoltre sempre più barbarizzato, mentre la struttura dello stato cittadino fondato sulla figura del contadino-soldato era relegata ormai a un retorico passato. La conclusione delle guerre di conquista fece diminuire sempre più la disponibilità di manodopera servile a basso costo, favorendo invece la pratica del colonato, nella quale i piccoli proprietari contadini, impoveriti dalla crisi economica accompagnata dalla forte svalutazione monetaria, lavoravano nelle enormi distese latifondiste delle villae senatoriali. I grandi proprietari terrieri preferivano quindi pagare l’onerosa tassa da corrispondere in sostituzione dello svolgimento del servizio militare, piuttosto che privarsi per un lunghissimo periodo (20-24 anni) dei coloni chiamati al servizio di leva. Lo Stato romano utilizzava le risorse provenienti da queste imposte sul mancato servizio di leva per arruolare mercenari sia tra i barbari abitanti all’esterno dell’Impero, sia tra le popolazioni poco romanizzate poste al suo interno. I barbari (sia interni all’Impero, sia esterni), oltre a conservare forti tradizioni guerriere, vedevano nell’esercito il mezzo più efficace per la propria ascesa sociale, soprattutto per coloro che non possedevano né grandi ricchezze familiari, né antenati illustri. Tra le popolazioni che più avevano conservato una spiccata dimensione guerriera, oltre alle tribù maure e arabe di Africa e Asia, vi erano gli abitanti delle regioni illiriche e pannoniche (diremmo oggi “balcaniche”), aree da cui provenivano moltissimi imperatori-soldato tra il III e il V secolo, tra cui Diocleziano e Costantino.

E qui ritorniamo al punto da cui eravamo partiti: chi era Costantino? Della sua infanzia si conosce ben poco. Figlio (come già ricordato) dell’illirico Costanzo Cloro, prefetto del pretorio nominato dall’Augusto d’Occidente Massimiano, e di Elena, stabularia (locandiera) originaria della Bitinia, Costantino nacque il 27 febbraio di un anno impreciso, oscillante comunque tra il 272 e il 278. Anche il luogo di nascita non è sicuro, sebbene gli storici concordino nell’individuarlo in Naisso (oggi Niš, in Serbia), città romana della Mesia Superiore, collocata a ridosso della confluenza della Nisava con la Morava. La carriera giovanile di Costantino, che una fonte posteriore appella come Trachala («collo taurino»), si svolse nei ranghi dell’esercito per lo più in Oriente a partire dal 293, quando è testimoniato come ufficiale al seguito di Diocleziano e di Galerio. Nello stesso anno il padre, Costanzo Cloro, fu elevato al rango di Cesare nel sistema tetrarchico voluto da Diocleziano: quest’ultimo divise l’Impero in quattro parti, al fine di dare una soluzione stabile al duplice problema di assicurare la successione pacifica degli imperatori e organizzare un’efficace difesa del limes. Le quattro suddivisioni, ripartite a loro volta in diocesi, erano governate da due Augusti (rispettivamente d’Oriente e d’Occidente) e da due Cesari: quest’ultimi dovevano aiutare nel loro governo gli Augusti, a cui succedevano quando essi morivano o abdicavano. La novità risiedeva non tanto nella divisione dell’Impero, tanto nei criteri con i quali – teoricamente – gli Augusti nominavano i propri successori (i Cesari): non più logiche dinastiche, ma promozioni su base meritocratica, il tutto dominato da un’aura di concordia. Nel 293, i due Augusti erano Diocleziano (per la pars orientale) e Massimiano (per la pars occidentale), che nominarono come Cesari e loro successori, rispettivamente Galerio e, appunto, Costanzo Cloro.

Ritornando a Costantino, egli continuò a seguire Diocleziano e Galerio in Oriente: tra il 293 e il 297 lo ritroviamo in Siria e in Egitto, mentre nel 299 affiancò Galerio nella lotta contro i Sarmati lungo la frontiera danubiana, tanto che per i suoi meriti militari, Costantino nel 305 fu elevato al rango di tribunus ordinis primi. Per gli anni 300-305 non si hanno notizie sicure, anche se pare certo che nel 303 soggiornò, di ritorno dal fronte orientale, a Nicomedia (una delle capitali dell’Impero Romano), dove poté assistere agli effetti della vasta persecuzione anticristiana ordinata da Diocleziano. Quest’ultimo, nel 305, decise l’abdicazione congiunta dalla carica imperiale di sé stesso e di Massimiano: Augusti divennero dunque Galerio e Costanzo Cloro, che nominarono come Cesari (secondo le regole tetrarchiche, quindi preferendo legami istituzionali a quelli di sangue) Massimino Daia e Valerio Severo. Costantino, alla notizia della nuova situazione politica, raggiunse il padre in Britannia, mentre questi si preparava a intraprendere una campagna contro le irrequiete popolazioni della Scozia. La base di partenza delle spedizioni romane era York (Eburacum in latino), che, posta sul fiume Ouse nell’Inghilterra centrale, era divenuta una capitale provinciale sin dall’inizio del III secolo. Inoltre York, data anche la sua posizione vicino alla frontiera tra la Britannia romana e il nord dell’isola non ancora pacificato, ospitava la Legio VI Victrix*, ormai formata quasi esclusivamente da contingenti barbari, secondo il racconto sprezzante di Zosimo («truppe formate dai barbari catturati in guerra, dai Germani e dalle altre popolazioni celtiche, nonché da uomini raccolti in Britannia»). E proprio a York la tetrarchia voluta da Diocleziano iniziò a vacillare. Il 25 luglio 306 morì Costanzo Cloro. Costantino fu proclamato imperatore d’Occidente dall’esercito del padre, forse manovrato dallo stesso Augusto morente, il quale sembra abbia consegnato le insegne del potere imperiale al figlio. Costantino, che ebbe anche l’appoggio del re alamanno Croco, consolidò in brevissimo tempo il proprio potere su tutte le diocesi controllate dal padre, mettendo di fronte al fatto compiuto della sua elezione gli altri tetrarchi. Quest’ultimi reagirono immediatamente a quella che ritenevano un’usurpazione. Se in un primo momento l’ennesima guerra civile sembrò scongiurata con il riconoscimento di Costantino da parte dei tetrarchi solamente come Cesare d’Occidente (anche grazie all’intervento di Diocleziano, spoglio di potere politico ma dal prestigio indiscusso), la situazione si fece presto confusa e tragica soprattutto per il carattere autonomo dei vari eserciti, che non riconobbero e rifiutarono il sistema tetrarchico. Tale condizione fu sfruttata dall’ambizione di dominio dei vari contendenti nelle alte sfere del potere. L’epilogo fu dunque l’ennesimo bagno di sangue che macchiò nuovamente la storia di Roma: alla fine risulterà unico vincitore Costantino, che nel 324 divenne imperatore unico dell’Impero Romano fino alla sua morte (337). In questo scenario di guerra civile che coinvolse i successori di Diocleziano (306-324), è importante infine ricordare un episodio che condizionò in maniera profonda la storia dell’Occidente cristiano: l’emanazione dell’Editto di Milano, con il quale Costantino garantì la libertà di culto a tutte le confessioni religiose (dunque anche ai cristiani) e di cui quest’anno ricorre il 1700° anniversario (313-2013).

*Il praefectus legionis della Legio VI Victrix Lucius Artorius Castus, vissuto tra la fine del II e gli inizi del III secolo, è stato da alcuni studiosi identificato come la figura storica dalla quale si sviluppò la leggenda di Re Artù.